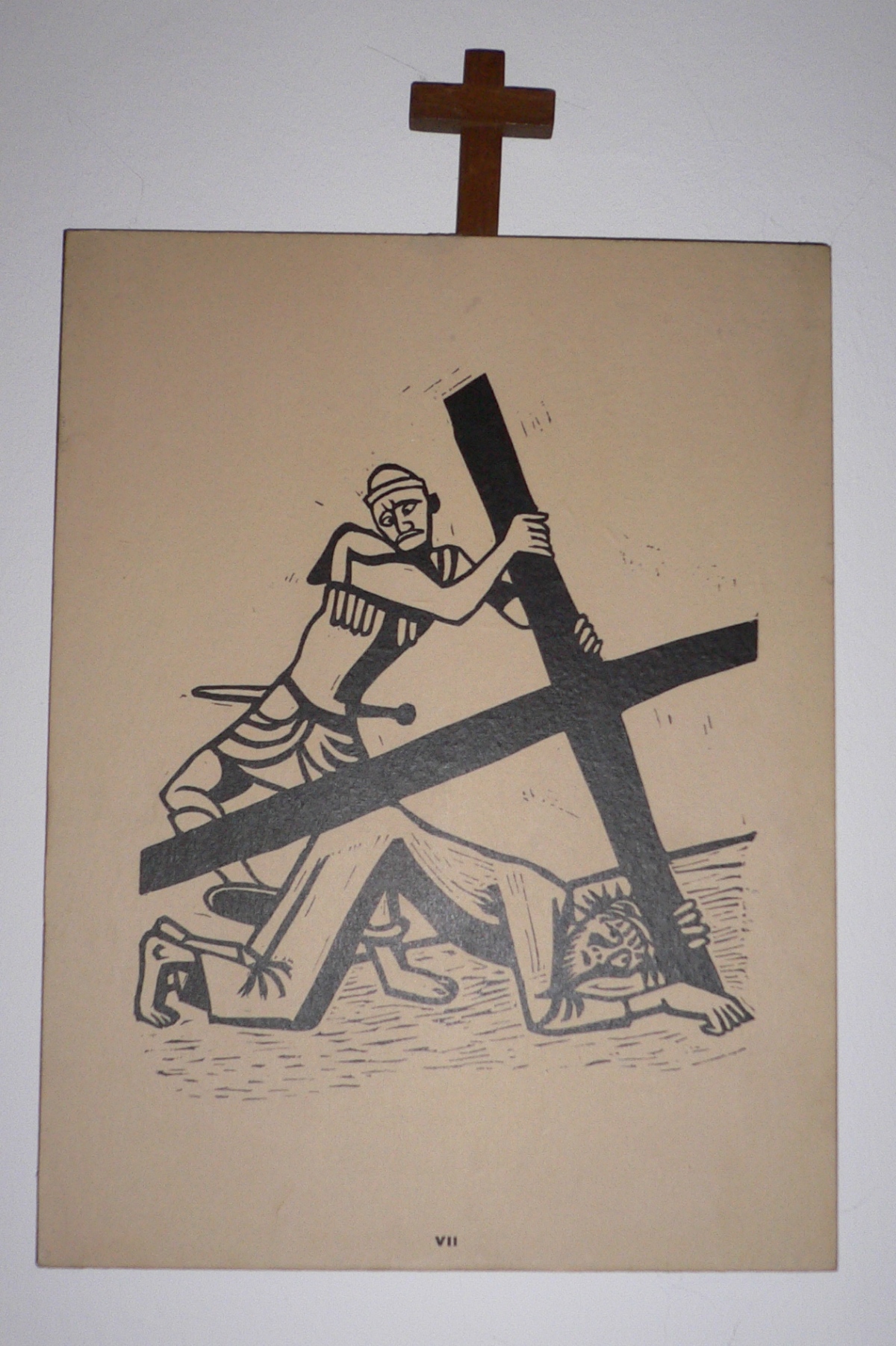

Unter den Fenstern befindet sich der Kreuzweg unserer Kirche. Es sind Holzschnitte von Richard Seewald. Am Beginn des Kreuzweges finden Sie etwas versteckt an der ersten Säule eine Tafel mit einer Einführung zu diesem Kreuzweg von Robert Grosche. Er schreibt u. a.: "Was an dem Kreuzweg Seewalds, der wirklich den Weg darstellt, nicht bloß seine "Stationen", zunächst auffällt, ist die beherrschende Gestalt des Kreuzes, das abgesehen von der ersten und letzten Station auf allen Bildern wiederkehrt. Dieses Kreuz aber ist nicht das materielle Ding, das Werkzeug der Erlösung geworden ist. Sondern mehr heiliges Zeichen, wirkliches Symbol, Hieroglyphe der Erlösung selbst. ... Scheinbar ist der Weg ganz trostlos, und der Beter mag sich zunächst dadurch alleine getröstet finden, dass der Sohn Gottes alles Leid ... in seinem Kreuz trägt. Aber je tiefer er in diese Darstellung eindringt, um so mehr erfährt er in den Ruhepunkten des Weges, da wo Jesus tröstend sich den Menschen zuwendet, wie das Kreuz sich fast schon triumphierend aufrichtet – das Kreuz, das in die Erde jenes Loch grub, das wie eine Wunde ist, die zum Heile wurde."